Traduit dans plus de dix langues, auteur d’une œuvre monumentale, penseur infatigable et fondateur de la célèbre Association culturelle El Djahizia, Tahar Ouettar demeure, 15 ans après sa mort, une figure centrale de la mémoire littéraire et intellectuelle algérienne.

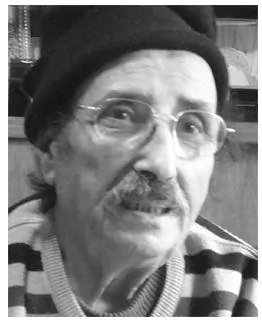

Le 12 août 2010, l’Algérie perdait l’un de ses plus grands écrivains du XXe siècle : Tahar Ouettar, romancier, nouvelliste, intellectuel engagé, et militant infatigable pour la langue arabe, la mémoire nationale et l’indépendance de la pensée. Quinze ans plus tard, le souvenir de cet auteur hors norme, né le 15 août 1936 à Sédrata (wilaya de Souk Ahras), reste vivace, et son œuvre, toujours aussi actuelle, continue de fasciner, d’interroger et d’inspirer.

Un écrivain miroir d’une Algérie en mutation

Tahar Ouettar n’a jamais été un écrivain de l’ombre. À travers ses romans puissants, il a su dresser un portrait sans concession de l’Algérie, de ses blessures coloniales à ses désillusions post-indépendance. Véritable chroniqueur de l’âme algérienne, il a su traduire les douleurs, les espoirs, les contradictions et les révoltes d’un peuple en quête de sens et de souveraineté.

Son style, souvent qualifié de réaliste et critique, mêle un arabe littéraire dense et poétique à une structure narrative profondément ancrée dans les traditions orales algériennes. Il y a chez Ouettar une capacité rare à concilier héritage culturel maghrébin et vision moderniste du rôle de l’écrivain.

Un monument littéraire traduit dans plus de dix langues

Avec une vingtaine d’œuvres majeures, traduites dans plus de dix langues étrangères (français, anglais, espagnol, allemand, russe, turc, entre autres), Tahar Ouettar s’est imposé comme l’un des piliers de la littérature arabe contemporaine. Parmi ses romans les plus emblématiques :

- « L’Amour et la mort dans le temps de Harrach » (1982) – une œuvre poignante sur les marginaux d’Alger, dénonçant l’exclusion sociale.

- « Le Mariage du mulet » (1983) – un récit allégorique sur le pouvoir, la tradition et l’absurde.

- « La Bougie et les Ténèbres » (1995) – une réflexion sur la vérité, la mémoire et la foi.

- « Le Saint Tahar retourne à sa noble tombe » (1999) et « Le Saint Tahar lève les mains au ciel » (2005) – diptyque mystico-politique où l’auteur explore les tensions spirituelles et idéologiques de la société algérienne.

Ses nouvelles sont tout aussi remarquables, notamment :

- « Fumée de mon cœur » (1961)

- « Les Coups de poignard » (1971)

- « Les Martyrs reviennent cette semaine » (1974) – recueil où se cristallisent les promesses brisées de la révolution.

Un intellectuel militant et une voix prophétique

Tahar Ouettar ne fut pas qu’un romancier. Il était aussi un intellectuel au verbe engagé, un défenseur farouche de la langue arabe en Algérie, souvent en tension avec le bilinguisme post-colonial. Il considérait que la véritable indépendance culturelle passait par la souveraineté linguistique, mais aussi par un dialogue critique entre les héritages amazigh, arabe et méditerranéen.

Son dernier souffle créatif est immortalisé dans un poème écrit sur son lit d’hôpital : « Poème de l’humilité », dans lequel il interpelle les intellectuels sur leur silence complice et leur déconnexion du peuple. Un testament littéraire et moral, dans lequel l’écrivain, au seuil de la mort, continue de questionner les consciences.

El Djahidia : la culture comme résistance

L’un des faits majeurs de l’héritage de Ouettar reste sans doute la création, en 1990, de l’Association culturelle El Djahidia. Véritable espace de résistance culturelle, de débat intellectuel et de promotion de la littérature nationale, elle réunissait écrivains, poètes, penseurs et artistes autour de la défense d’une culture populaire enracinée et ouverte.

Dans un contexte marqué par la montée de l’intolérance et l’érosion des repères culturels, Ouettar a fait de la culture un champ de bataille, mais aussi un outil de réconciliation entre les Algériens et leur identité plurielle.

Un appel à la redécouverte de son œuvre

Aujourd’hui, plusieurs voix s’élèvent dans le monde académique pour relancer l’étude et la relecture de l’œuvre de Ouettar. Le professeur Mourad Louafi plaide pour une institutionnalisation de la mémoire de l’écrivain, et appelle à des travaux universitaires de fond sur ses romans.

L’écrivain Kacem Belhadj, pour sa part, insiste sur l’importance de rassembler l’ensemble de ses manuscrits, interventions et lettres, afin d’offrir aux générations futures une vision complète de sa pensée.

D’autres comme le chercheur Ahmed Menouer soulignent que l’œuvre de Ouettar « s’étale sur plus d’un demi-siècle » et mérite d’être intégrée dans les programmes scolaires et universitaires, au même titre que les grands classiques.

Un nom qui continue de hanter le silence

Tahar Ouettar est plus qu’un écrivain : il est une mémoire, une conscience, une voix. Son absence physique n’a en rien altéré la puissance de sa parole, ni l’actualité de ses combats.

Dans un monde arabe souvent en quête de repères, l’écrivain algérien continue d’incarner une boussole morale et littéraire, dans un style à la fois exigeant, populaire, et viscéralement libre.

À l’heure des commémorations, il ne s’agit pas simplement de se souvenir. Il faut relire, republier, débattre, traduire, transmettre. Car une nation qui oublie ses écrivains, oublie une partie d’elle-même.

L.R.